La settimana scorsa parlavo con l’astronoma che è responsabile del Museo della Specola di Padova su alcuni documenti da archiviare per rendere accessibili agli storici del prossimo secolo le notizie sull’attività degli astronomi di oggi. Foto, medaglie, lettere, appunti… la Specola è un osservatorio dal 1761, grazie alla Repubblica di Venezia e contiene documenti importanti, come libri di Schiaparelli e altri grandi astronomi meno noti al pubblico.

Oggi siamo tutti soddisfatti di poter leggere libri su un tablet o sul cellulare o PC e anch’io, dopo aver accumulato per anni articoli stampati, ho digitalizzato tutto e messo prima su un CD e poi su un hardisk. Bene, direte voi, qual è il problema?

Mi ricordo che una volta i file si immagazzinavano su nastri di carta perforati, poi su floppy disk, poi su grandi nastri magnetici, poi su cassette magnetiche (DAT= digital audio tapes), poi su dischi estraibili detti Winchester, poi su CD, DVD, e poi su memorie a stato solido (SSD) … ognuno di voi ha visto questa sequenza a partire da un certo punto, ma non è certo finita, perché la cosa riguarda anche voi.

Per esempio, iI dati non ripetibili delle mie osservazioni ai più grandi telescopi del mondo, dall’Australia al Cile, erano su supporti e formati digitali per i quali non esiste oggi nessun lettore o programma per rileggerli. E se io deposito in un Museo un disco con foto, messaggi e articoli importanti, gli storici dei prossimi secoli non sapranno come leggerli. Il problema è simile a quello dei messaggi per eventuali civiltà extraterrestri posti sulle sonde spaziali Pioneer e Voyager: una placca con immagini e un disco con le istruzioni disegnate sulla copertina per costruire una macchina per leggerlo.

Ma non si tratta di alieni: sono i vostri nipoti o bisnipoti che troveranno “in soffitta” una USB con le vostre foto più preziose in jpg, o con le musiche che amate in m4p, o il grandi romanzi della vostra vita in formato kindle (MOBI) o Adobe PDF si chiederanno: cos’è questa cosa e come si fa a leggere il contenuto?

A questo punto il museo come fa? C’è un solo supporto che può essere letto anche nei secoli futuri; la stampa su carta. Anche l’idea di mettere in cloud o su web i dati non dura più di una vita. Alla morte del proprietario il sito viene chiuso e i dati, se non copiati dagli eredi, vengono cancellati. Così si è deciso di stampare su carta le cose importanti e di archiviarle su carta.

Un consiglio: se volete lasciare ai figli o nipoti o bisnipoti un romanzo, una canzone o una foto che a voi piace tanto, lasciate un libro, uno spartito o un album. Su carta. Se non lo butteranno via, resterà più a lungo di voi.

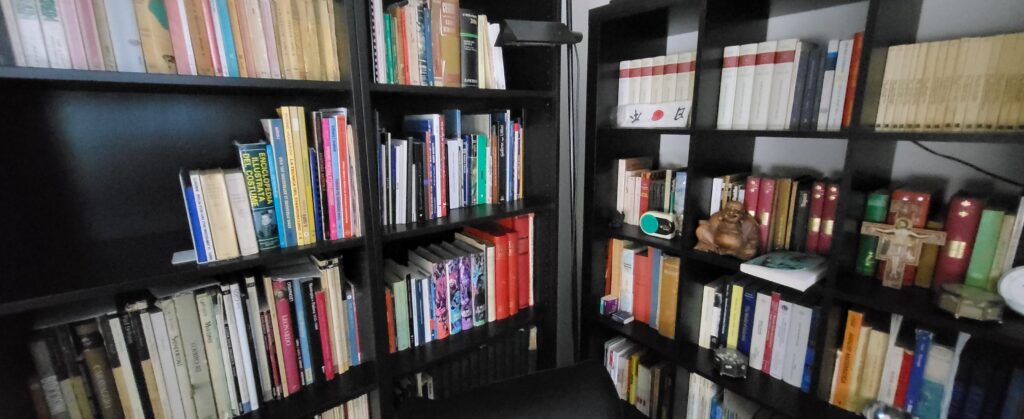

Nella foto: libri di Poesia, d’Arte, antichi, di Filosofia, leggende e Storia delle religioni, Astronomia, Geologia, Fisica, fumetti, romanzi dietro alla mia poltrona preferita.